Barocco ellenistico

L'indipendenza, come sosteneva Lisippo, incoraggia ogni artista ad arare il proprio solco, modificando i canoni e le convenzioni per stabilire una nuova verità relativa.

La creatività vera e propria dell'arte ellenistica sta nel rappresentare il mondo secondo l'effetto transitorio del momento particolare.

La consapevolezza della distanza e della differenza col periodo classico inaugurò un periodo di radicale sperimentazione artistica che si concluse con la battaglia di Pidna (300-168 a.c.). Per alcuni versi l'epoca ellenistica barocca è simile a quella delle società occidentali del tardo 20° secolo: in entrambe si vedeva un passaggio dal totalitarismo al pluralismo, dalla coerenza alla varietà.

Nel tardo 20° secolo esistevano gli stati sovrani, ma che condividevano uno stile di civiltà proprio come gli abitanti dei regni ellenistici seguivano la cultura collettiva greca.

Aristotele intuì che il realismo e le opportunità, l'autentico e il fittizio, potevano coesistere. In entrambe le culture, greca e moderna, l'arte rispondeva ad un vasto e sofisticato pubblico e poteva concretizzare una serie di eventi e di idee che andavano ben oltre il realismo dello stile tradizionale.

La pittura non implicava più di dovere "applicare il colore appropriato ad ogni parte", come aveva sostenuto Platone. Ora la forma emergeva dagli schemi creati da una giustapposizione di minute pennellate di diversi colori non mescolati.

La sintesi si realizzava nell'occhio dell'osservatore; tecnica riscoperta col divisionismo praticato nel 20° secolo dai neoimpressionisti.

Le caratteristiche più sorprendenti del Sileno dipinto su una tomba da Potidae in Macedonia (c.300 a.c.) sono la barba arruffata che incornicia l'espressione sottilmente maligna del volto dell'uomo e gli stivali in pelle rossa.

Le linee sono sottili, appena abbozzate, mentre l'ombra della stoffa rosa intorno ai fianchi è realizzata per mezzo di spesse pennellate dello stesso colore.

La complessità della pittura asiatica si rivela nella Tomba del Giudizio, che risale al regno di Demetrio Poliorcete (294-288 a.c.). E' l'opera di Teone di Samo, Mar Egeo orientale, commissionata dal figlio di Antigone I.

In un'altra tomba, quella di Lison e Kallikles, (fratelli uccisi durante la battaglia di Kynoscephalae nel 197 a.c.), le loro armi ornano le lunette (aperture semi-circolari per la luce) della camera, migliorando lo schema illusionistico.

Il pittore aveva usato impasti e ombreggiature, prestando particolare attenzione agli effetti di plasticità, contrasti di colore e luci brillanti, procedendo dal netto profilo dei manufatti in metallo alla delicata qualità delle piume poste sul casco dorato.

I regni fondati in Egitto e Anatolia dalla prima generazione di epigoni, cui succedettero i Diadochi, fecero a gara per superarsi a vicenda in monumentali progetti.

Immediatamente dopo la morte di Lisippo, i suoi seguaci si trasferirono a Rodi, portando con loro le competenze che avevano sviluppato a Taranto.

Chares di Lindos raddoppiò l'altezza dello Zeus del suo maestro, con il suo Colosso di Rodi di 32 metri (304-293 a.C.).

Questa effigie in bronzo accentuava il movimento del soggetto in ogni direzione, segnando la nascita di un'arte aperta al mondo, con una traduzione visiva di una infinita vastità.

Gallo morente (copia romana)

Al santuario del dio sole, c'era una scultura di Boithos di un adoratore in una posa spesso adottata in presenza degli dei.

Simile a questa era la figura estatica di Eubulo: "Admirans Mulier". La firma di Eubulo è incisa alla base di un recipiente scoperto nel pozzo, ai piedi dell'Acropoli di Rodi.

Questi pozzi, rivestiti in mattoni sottili e muniti di efficienti canali di drenaggio per la cera, sono stati utilizzati per creare opere alte fino a tre metri.

La statua di Tiche (personificazione della fortuna), fatta dal figlio di Lisippo (c.300 a.c.) fu commissionata da Seleuco I per simboleggiare Antiochia e fu ancora più complessa dell'Eracle in meditazione, altro colosso di Taranto.

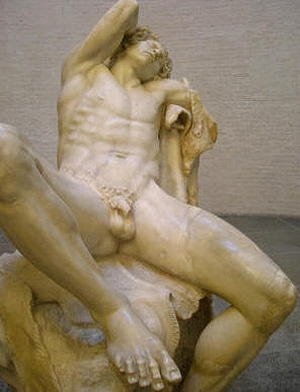

Polifemo ubriaco (grotta di Tiberio, Sperlonga LT)

Uno stile locale si affermò a Pergamo dopo il 282 a.c. quando il sovrano Filetero ottenne l'indipendenza politica.

Questo stile fu caratterizzato da forme eccentriche e gesti irregolari, con figure che non avevano alcun ancoraggio centrale e sembravano abbracciare il vuoto.

Lo spazio era diventato una sfida, un'opportunità per stimolare lo stupore dello spettatore.

Il tormento di Dirce (frammenti di copia romana)

Il lavoro prodotto durante questo periodo evolutivo, che altrove precedeva la liberazione della scultura dalla precedente scuola "manierista", si concentrò presso la corte di Eumene I (263-241 a.c.) grazie ad esponenti delle due scuole principali di epoca classica, quella ateniese e quella di Sicione.

Gli scultori Firomaco, Nikeratos, e Senocrate furono i responsabili della rapida maturità della scultura di Pergamo e della creazione di uno stile "barocco", destinato a raggiungere il successo universale e duraturo.

I progressi nella conoscenza dell'anatomia trovarono conferma nella possente modellazione della muscolatura e delle ossa, come nel cavallo di Artemisio, nel fantino e nel lottatore di Delos.

Lo scultore Epigono diede nuovo risalto ai dettagli delle scene nella sua serie di statue conosciuta come I Galli morenti (c.235 a.c.), le cui figure sembrano mettere in discussione il confine tra arte e vita, invadendo lo spazio occupato dallo spettatore.

Alcune firme trovate alla base di statue a Rodi, confermano una distinzione tra i progettisti delle basi e i modellisti, rivelando una specializzazione che incoraggiò la produzione di massa.

Il metodo del baratto fu sostituito dal credito e dal sistema bancario, con cui s'incrementò il flusso di merci, ora rappresentato da valori numerici che tutti capivano.

Le città erano ormai in fase di progettazione su larga scala e gli scultori favorivano uno stile in cui le figure si stagliavano su sfondi profondi, con la prospettiva utilizzata per ritrarre oggetti distanti. Per gli artisti di Rodi, lo spazio era inseparabile dalla distanza.

Lo sfondo non fu più la città, come Pergamo, con le sue piazze porticate, ma presentava rocce, grotte, distese d'acqua, prati e cieli.

Nella filosofia stoica, la moralità è il "frutto di un giardino" e i ninfei (edifici sacri, templi, santuari) furono riempiti di immagini che inducessero alla meditazione, comprese punizioni inflitte dagli dei per ristabilire l'equilibrio divino e rappresentazioni simboliche di coraggio umano.

Nell'inquietante e potente Supplizio di Dirce di Epigono, il soggetto ha la testa rivolta a guardare negli occhi terrificanti del toro impennato su di lei.

I gruppi scultorei diventano sempre più complicati e sempre meno legati alla vita quotidiana, quasi come se fossero regolati dalle leggi più primitive del genere umano.

Per capirli, lo spettatore deve percepire il fascino primordiale che l'artista convoglia in ognuna delle sue creazioni.

La nebbia fitta che Menandro cerca di penetrare con lo sguardo, l'oscurità che nasconde la fuga di Ulisse e Diomede, la sorgente zampillante ai piedi di Dirce e la caverna ancestrale dei Ciclopi, creano emozioni ed eccitamento nello spettatore che contempla l'opera.

Analogamente: il Palladium strappato dal suo santuario, il tirso di Dirce, la sfortunata baccante abbandonata sulla roccia, la coppa del banchetto insanguinata dai Ciclopi e gettata a terra, ognuna di queste immagini evoca emozioni e sensazioni sepolte in precedenza.

La statua marmorea della Vittoria in Samotracia e l'Altare di Zeus (189-182 a.c.) eretto a Pergamo commemorano le vittorie a Rodi e quelle dei loro alleati romani su Antioco III di Siria. Il contorcersi dei giganti accanto ai gradini dell'altare in un magnifico fregio descrivono una battaglia tra gli dei e i giganti.

Barocco antico e moderno

Anche se la statua di marmo fu inizialmente attribuita a Mirone, da Plinio, è poi risultato chiaro l'equivoco sul nome del soggetto: Maroni. La definizione originale era: "Maroni, una vecchia ebrea, a Smirne una delle opere più famose". Fu resa nota nel 250 a.c. da Leonida di Taranto, il primo uomo che scrisse di questa indulgente personificazione di una vecchia ubriacona: "L'amante del vino, la scola-vasi, si trova qui, è una donna anziana, una coppa attica riposa nella sua tomba...e lei geme sottoterra. Non per i suoi figli, non per il marito che ha lasciato in miseria, non per niente di tutto questo, ma perché il suo bicchiere è vuoto!".

Un secolo dopo, Antipatro di Sidone tornò al soggetto: "Questa è la tomba di Maroni dai capelli bianchi, amante del vino non diluito e sempre loquace".

La sua età e il suo amore per il bere sono suggeriti dalla sporgenza della gola, la sua loquacità espressa dalla bocca aperta e la brocca di vino non diluito sono tutte caratteristiche ricorrenti nelle copie romane della scultura Maroni.

L'interpretazione mistica è che lei ha dimenticato la sua famiglia terrena per abbracciare Dio sotto le spoglie del vino: la caraffa è adornata di edera, come il neonato Dioniso. Il modo in cui butta indietro la testa le dà l'aspetto di un menade (un membro femminile del culto orgiastico di Dioniso), mentre il suo corpo scheletrico rivela quanto sia vicina alla morte.

Il suo sorriso estatico riflette il trascendente, il legame tra degrado fisico e la fioritura dello spirito, come la morte e la rinascita. La sua tomba sarà santificata con la coppa degli dei.

Nel 17° secolo, lo scultore italiano Gian Lorenzo Bernini lavorò al restauro di una statua di un satiro addormentato conosciuto come il Fauno Barberini, risalente al II secolo a.c. e ricreò la posa del satiro ubriaco nella sua scultura Estasi di Santa Teresa, a Santa Maria della Vittoria, Roma.

Fauno Barberini

Bernini: Estasi di santa Teresa

La tazza Farnese

Tazza Farnese (interno)

La Tazza Farnese è uno dei più grandi pezzi noti fabbricato in agata sardonica.

Sin dai tempi antichi, passò di corte in corte, attraverso i castelli di Federico, il tesoro di Lorenzo il Magnifico, la collezione Farnese, e, infine, giunse al Museo di Napoli, dove si trova oggi.

La superficie interna della tazza raffigura un'immagine con sette figure: una Sfinge, su cui siede una figura femminile che reca in mano delle spighe; una grande figura maschile con barba, su un albero, che regge una cornucopia; un giovane che impugna un aratro e che reca a tracolla un sacco di sementi; due figure femminili sedute, una delle quali regge un phià¡le; due figure maschili che volano trasportate da un mantello gonfiato dal vento.

La superficie esterna invece è interamente decorata da una grande Gorgone; il naso della Gorgone reca un piccolo foro, la cui esistenza è documentata già nel catalogo della collezione Farnese, probabilmente utilizzato per infilarvi un sostegno onde esporre il manufatto.

Le immagini rappresentate nella Tazza Farnese, soprattutto quella interna, hanno dato adito a diverse interpretazioni, tutte comunque legate all'Egitto, grazie al preciso riferimento rappresentato dalla presenza della Sfinge.

Tradizionalmente viene visto nell'immagine il riferimento alle piene del Nilo, rappresentate dalla figura femminile sulla Sfinge, all'utilità di queste per la fertilità dei campi, con la figura barbuta con la cornucopia, ed alla conseguente prosperità dell'Egitto, rappresentata dalla stessa Sfinge.

Altre interpretazioni portano a vedere belle figure della superficie interna una rappresentazione dei principali dei egizi: la Sfinge, simbolo del regno tolemaico, è dominata da Iside, affiancata da Osiride, mentre la figura barbuta rappresenta Horus; le due figure femminili sedute rappresentano invece le Horai, le dee delle stagioni e del raccolto, oppure la terra coltivata e la rugiada; le due figure maschili volanti sono invece i venti Etesii, venti da Nord.

Ulteriori studiosi interpretano invece le figure come i personaggi significativi di un particolare momento storico: questa interpretazione tuttavia si concentra soltanto sulle tre figure centrali, individuabili come tre membri della famiglia dei Lagidi; la figura femminile sarebbe Cleopatra I, rappresentata in maniera molto simile in un ritratto conservato al Museo del Louvre.

Tazza Farnese (esterno)

Pergamo e l'Acropoli

Gigante caduto

La stoà (passaggio pedonale coperto) presso l'Acropoli. donato da Attalo II di Pergamo nel c.145 a.c., celebra le vittorie mitiche e storiche dell'Ordine sul Caos.

Il passare del tempo è raffigurato da vittime agonizzanti, ad esempio: un cavallo caduto sotto una Amazzone, un bambino che accarezza la madre morente, che sottolineano l'approccio implacabile della morte che distruggerà gli aggressori.

Il senso di inquietudine di questi frammenti scaturisce dai valori contrastanti per forma e composizione che ciascuna figura preserva dal disegno complessivo, come frammenti di un poema epico.

Le copie isolate ora poste su piedistalli nei musei hanno perso la loro coerenza originale, perché era la natura seriale delle scene di massacro, i corpi disarticolati che sembravano violentemente spinti in una rissa frenetica, che donavano alle opere una sensazione di verità metafisica.

Il risultato era quello di presentare i vinti in una primitiva luce idealizzata, che dava al dramma un senso di totalità, andato perso quando gli ideali classici furono abbandonati.

Le figure ben definite di giganti, Amazzoni, Persiani e Galli si stagliano sullo sfondo abbagliante, senza evidenza di autenticità fisica.

Ciascun episodio è un pretesto per la reinvenzione della battaglia, in cui viene filtrato il carattere dei combattenti attraverso un velo immaginario che li lega tutti insieme in un incantesimo, li fissa in pose statiche, stupite per le loro ferite e rese immobili dalla morte.

Restauro

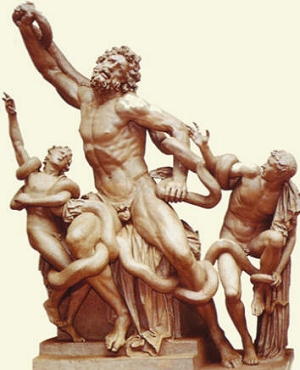

Laocoonte e i suoi due figli

L'arrivo dei Romani in Grecia nel 167 a.c. segnalò un ritorno nostalgico degli artisti greci alle forme del passato.

Guardarono ai tempi lontani della forma classica ed alle opere ellenistiche più recenti per trarne ispirazione.

Nel 166 a.c. un porto franco fu istituito dagli Ateniesi a Delo, un evento che portò al declino economico di Rodi ed alla crisi della sua scuola di bronzisti, i cui lavori finali includevano i lugubri gruppi di Scilla e del Laocoonte.

Grazie alle commissioni della classe dirigente romana, il lavoro prodotto da famiglie di scultori tradizionali ateniesi ritrovò interesse.

Ritratti di mercanti italici a Delo furono posti su statue scolpite con lo stile della vecchia aristocrazia. Un piccolo dipinto su marmo dalla città di Ercolano, Ragazze che giocano con astragali fu delicatamente colorato secondo le regole classiche.

A Pergamo, Rodi e Antiochia, l'importanza dello spazio intorno ad una scultura diminuì, in ossequio allo stile ateniese, mentre uno stile neo-egiziano apparve alla corte dei Tolomei, dando forma visiva alla riconciliazione religiosa imposta in Egitto ai loro invasori macedoni.

Lo stile realistico usato per aumentare la consapevolezza sociale da parte delle generazioni precedenti fu esasperato nel realismo di artisti alessandrini. Il risultato convergeva verso il romantico, ma fu solo un richiamo e un commento rivolto alle ingiustizie sociali. Segnò il passaggio dagli ideali utopistici al disincanto e l'inizio della civiltà su scala di massa.

Ragazze che giocano con astragali

Ritratti dei Cinici

Il modo migliore per apprezzare appieno le numerose e diverse variazioni nello stile della pittura greca è quello di confrontare i ritratti della stessa persona eseguiti in tempi diversi.

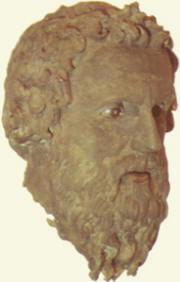

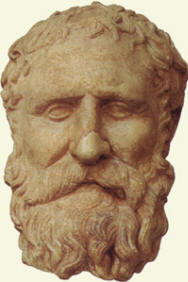

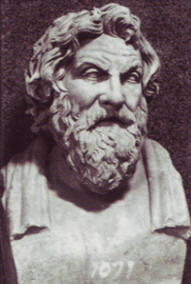

Una effigie originale di Antistene, il filosofo fondatore della scuola cinica, fu impressa ad Atene poco dopo la sua morte (366 a.c.). Tuttavia, egli può essere visto anche in copie più recenti di Firomaco (c.290-245bc), un altro ateniese che lavorò alla corte di Pergamo.

I contrasti dinamici e i chiaroscuri di Firomaco tentano di svelare lo spirito polemico della persona, il cui stesso nome indicava un atteggiamento di ostinata opposizione.

Un uomo vecchio e scontroso, secondo Luciano, il retore greco e satirico, "con la sua barba incolta e le sopracciglia aggrottate, il suo sguardo da Titano e i capelli arruffati davanti".

Di Diogene, il più famoso filosofo cinico, ci sono repliche sia del ritratto dedicatogli ad Atene durante la sua vita (morì nel 325 a.c. circa) che di una statuetta concepita in Alessandria come ornamento per la Biblioteca (120-100 a.c.). I busti più antichi di questi pensatori rivelano un'affinità con i ritratti di Socrate.

Antistene (foto 1 e 2) e Diogene (3)

La Venere di Milo

La Venere di Milo è un'antica statua greca e uno dei pezzi più famosi della scultura greca antica.

Si ritiene che rappresenti Afrodite (chiamata Venere dai Romani), la dea greca dell'amore e della bellezza.

Si tratta di una scultura in marmo, leggermente più grande rispetto alla grandezza naturale di 203 cm di altezza, ma senza le braccia e il suo zoccolo originale.

Da un'iscrizione sul suo basamento, ora perduto, si crede possa essere opera di Alessandro di Antiochia, mentre in precedenza era erroneamente attribuita al maestro scultore Prassitele.

La statua risale al 130 a.c. circa. Nonostante questa data relativamente tarda, la sua composizione è una miscela di stili precedenti al periodo classico della scultura greca.

Non si sa esattamente quale aspetto di Venere la statua presentasse originariamente.

Si pensa che fosse una rappresentazione della Venere Vincitrice con la mela d'oro offertale da Paride di Troia (si veda anche il "Giudizio di Paride").

Ciò si sarebbe prestato anche come gioco di parole sul nome dell'isola di Melos, che significa "mela" nella lingua greca.

Un frammento di un avambraccio e la mano con una mela sono stati trovati vicino alla statua e si pensa siano i resti delle sue braccia.

Dopo il ritrovamento della statua, sono stati fatti numerosi tentativi di ricostruire la sua posa, anche se non è mai stata restaurata.